经济犯罪检察

贯彻落实“重自强”要求 提升出庭公诉能力水平

作者:公诉局 发布于2018-07-24近日,最高人民检察院印发《人民检察院公诉人出庭举证质证工作指引》。按照张军检察长的批示要求,最高检召开《人民检察院公诉人出庭举证质证工作指引》(以下称《指引》)学习培训电视电话会议。最高人民检察院党组成员、副检察长孙谦出席会议并作重要讲话,最高检侦查监督厅厅长张志杰主持会议,最高检公诉厅副厅长张相军进行专题辅导。

最高检侦查监督厅厅长张志杰

最高检公诉厅副厅长张相军

最高检侦查监督厅、公诉厅全体人员及北京市检察院、军事检察院有关同志在最高检主会场参加会议,各级人民检察院分管侦查监督和公诉工作的副检察长、侦查监督部门和公诉部门全体人员通过视频方式在分会场参加会议。

会议结束后,很多小伙伴私信公诉君表示想要学习资料,以更好理解执行《指引》,现公诉君将张相军副厅长的授课PPT整理出来分享给大家,抓紧收藏!

此次专题辅导共分为三个部分:

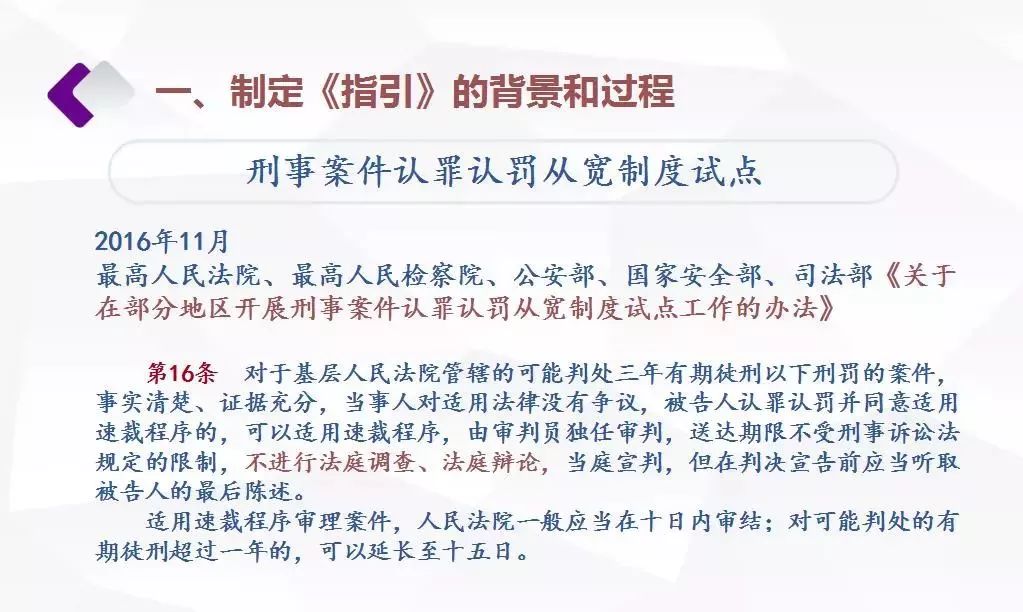

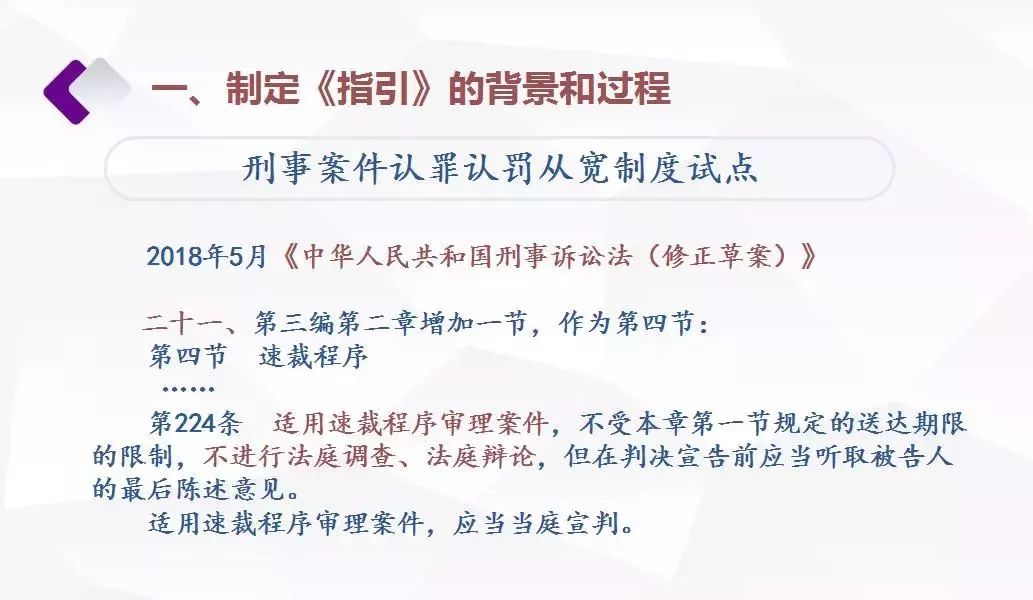

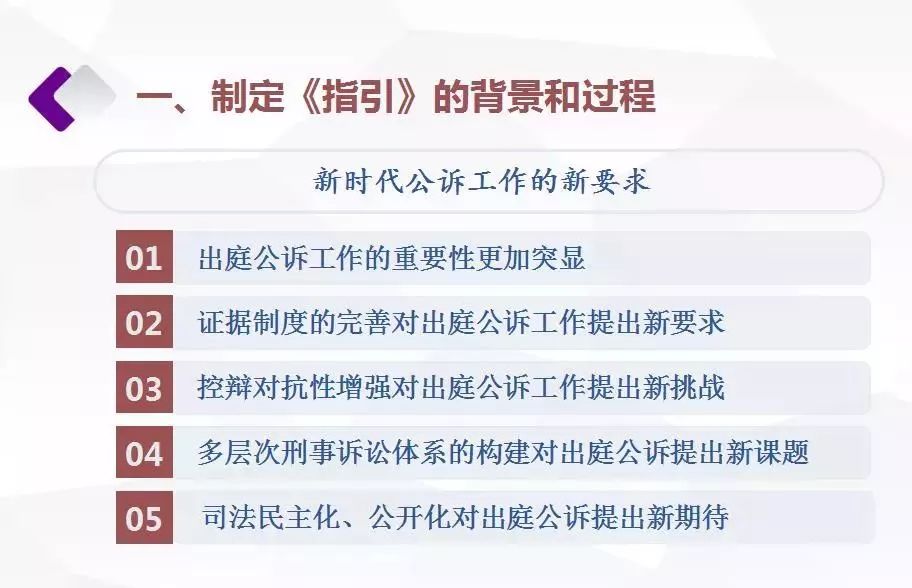

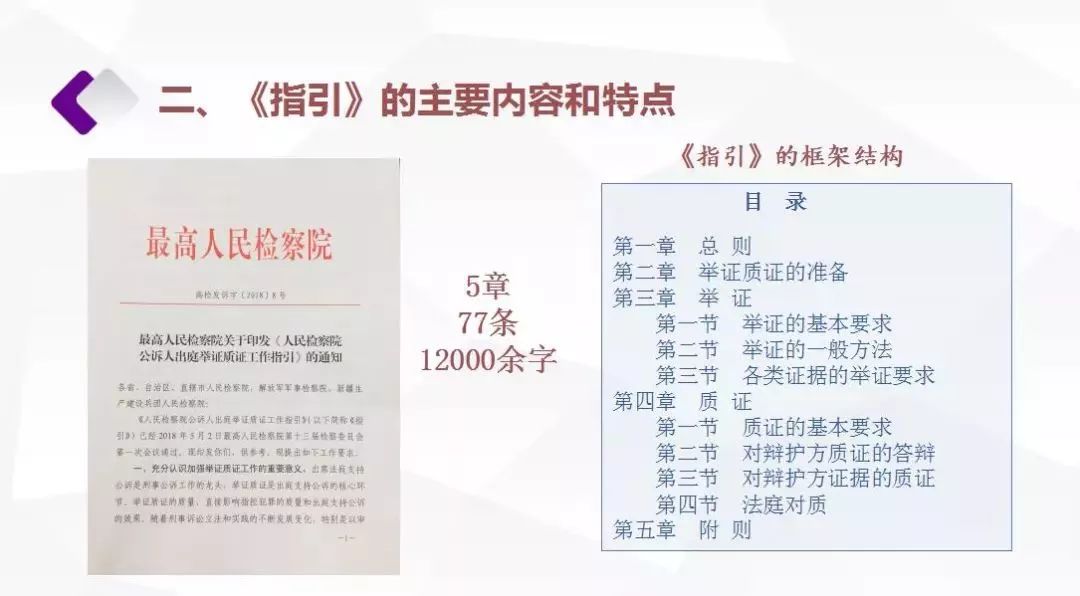

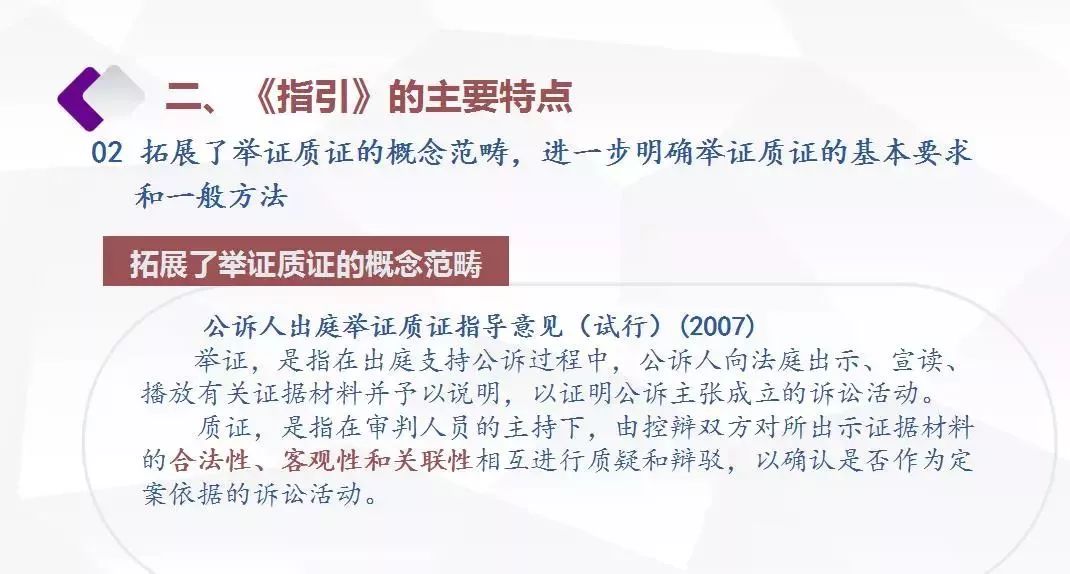

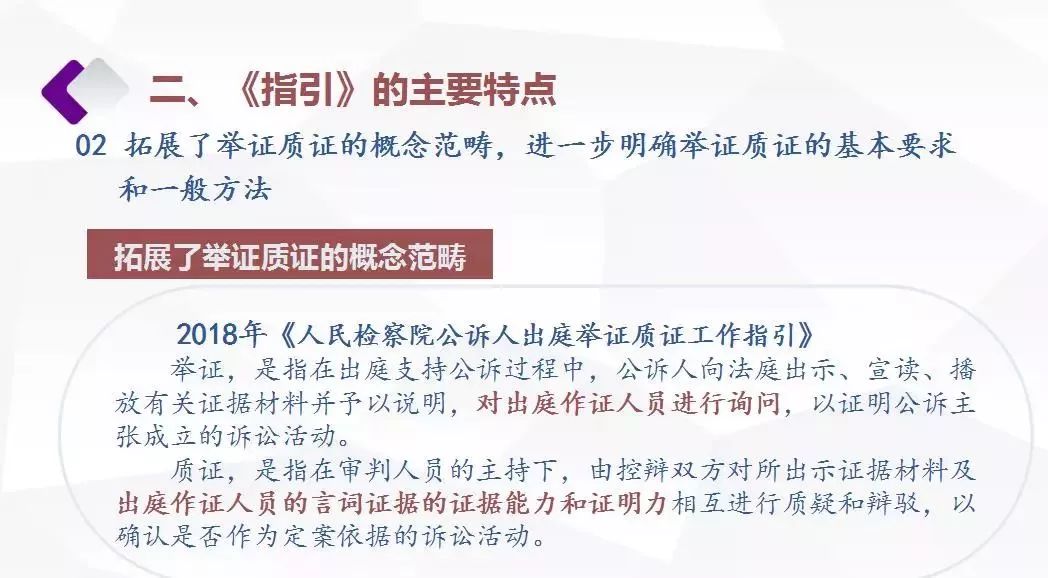

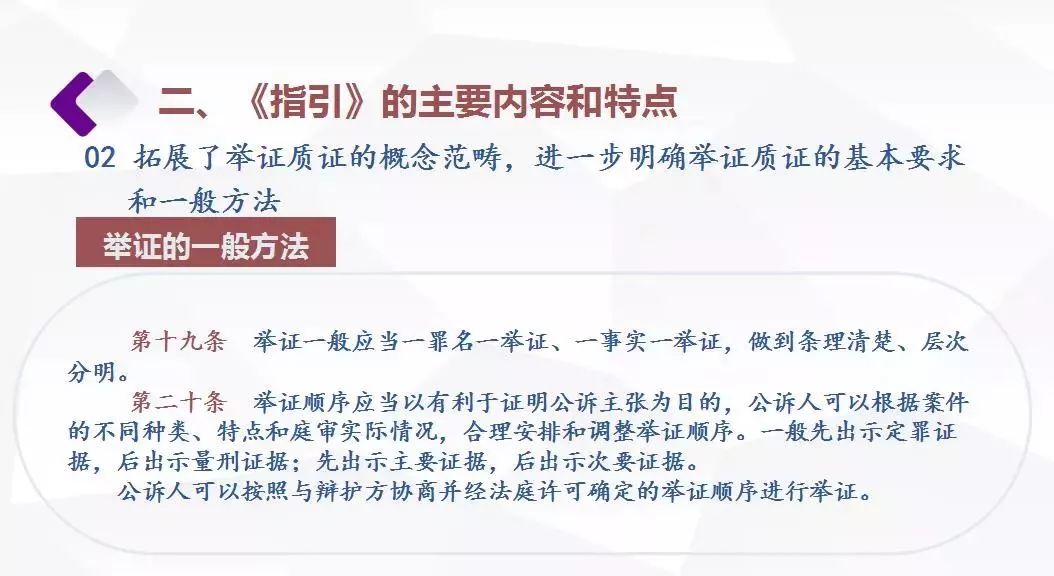

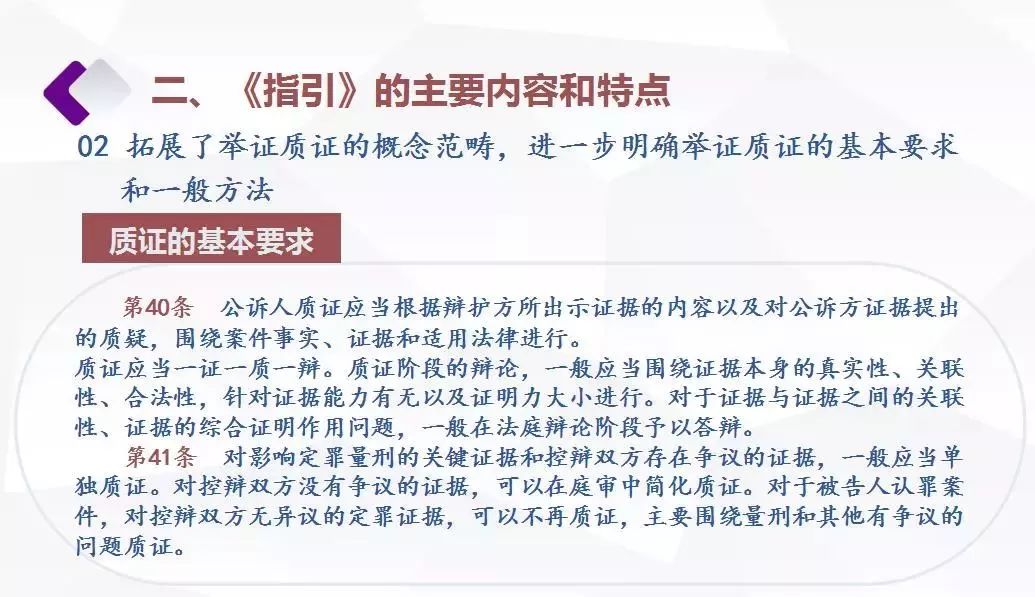

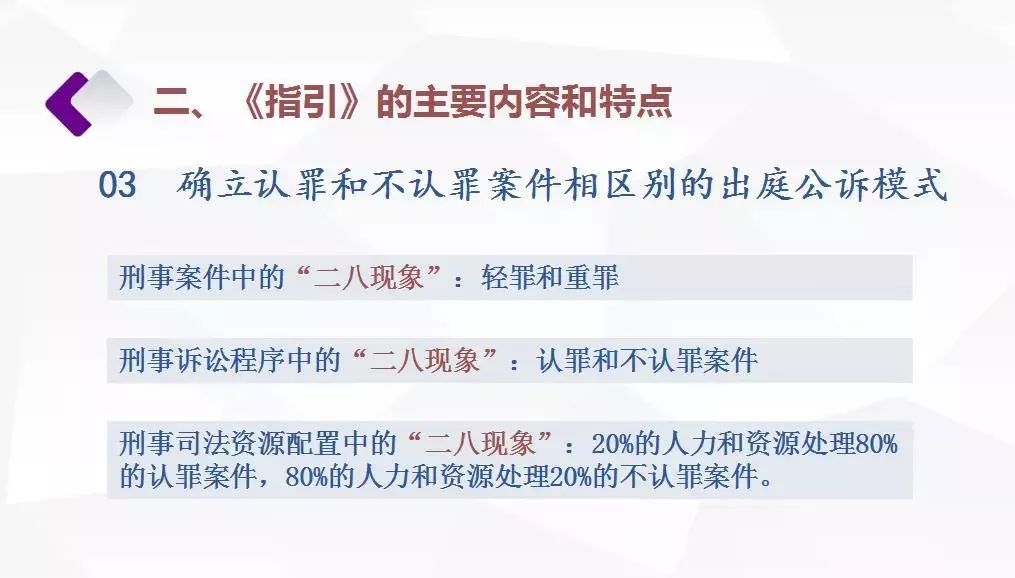

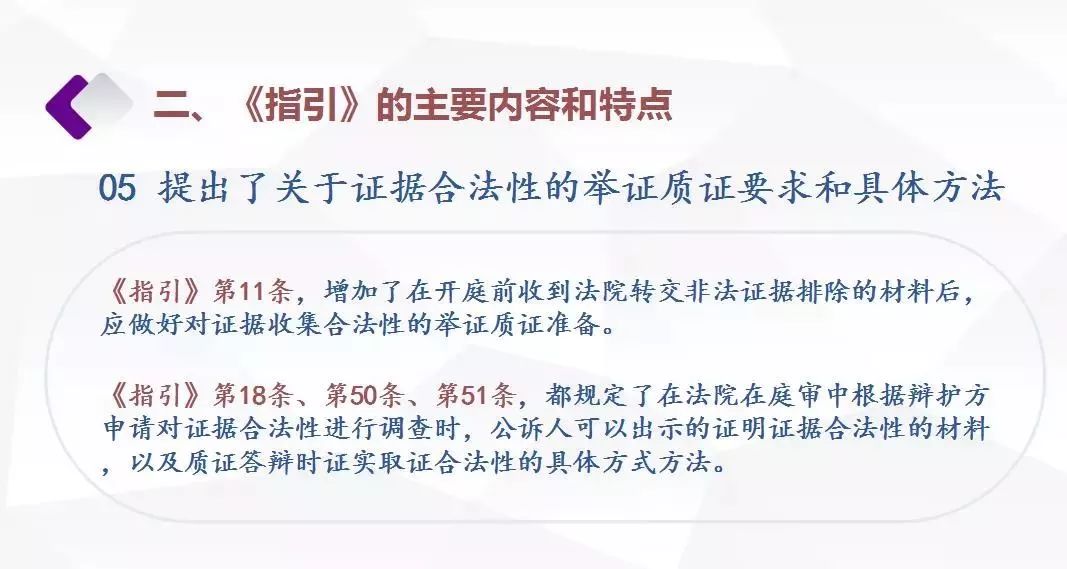

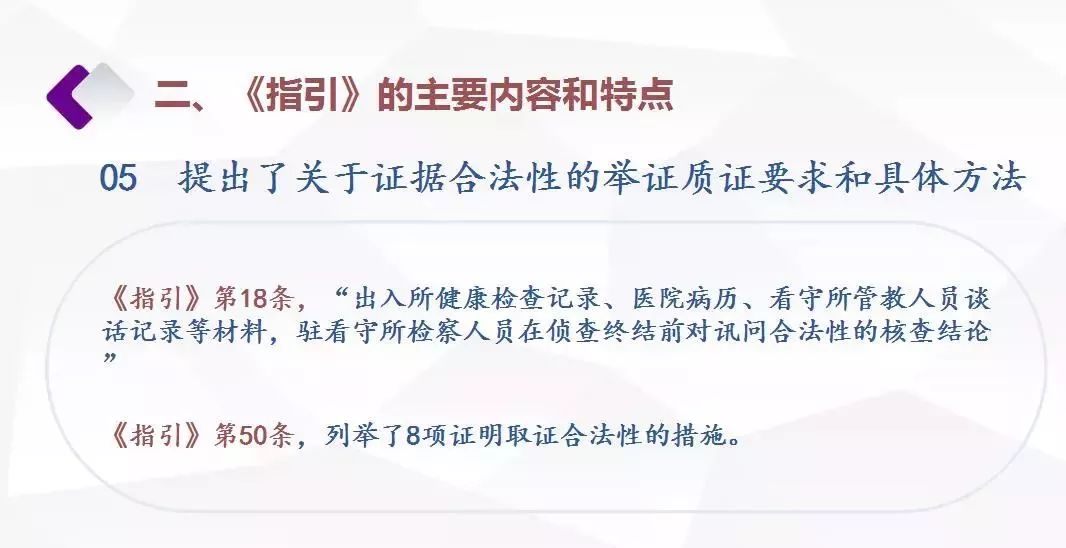

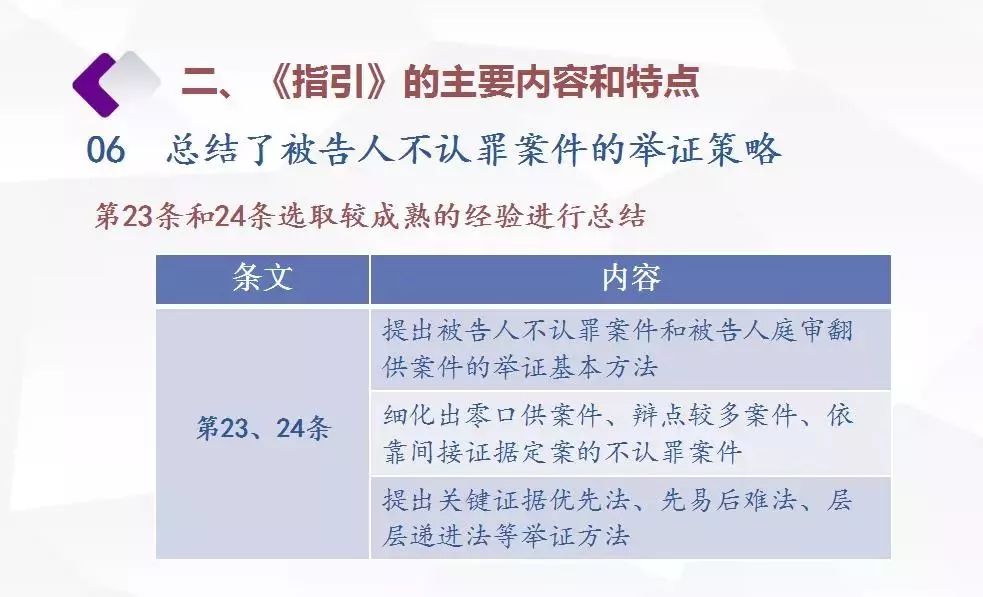

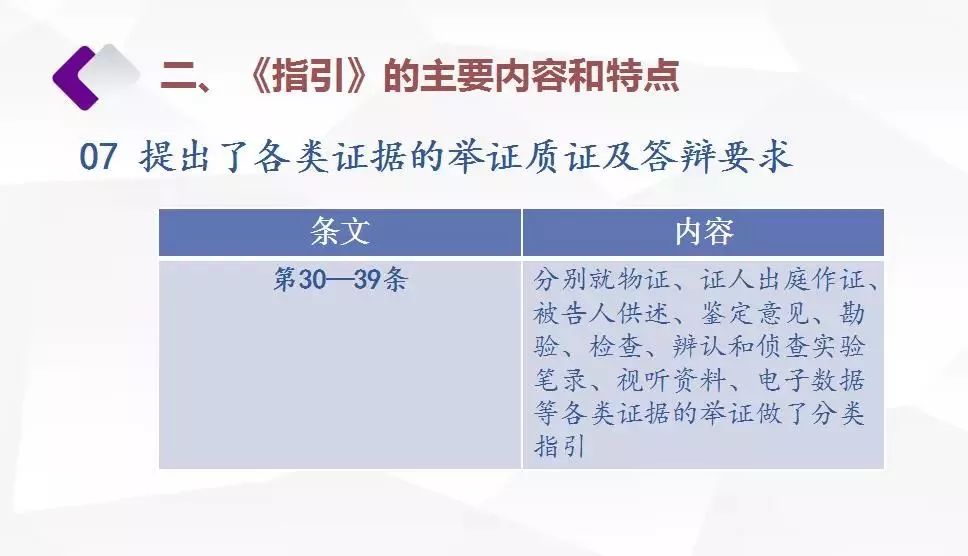

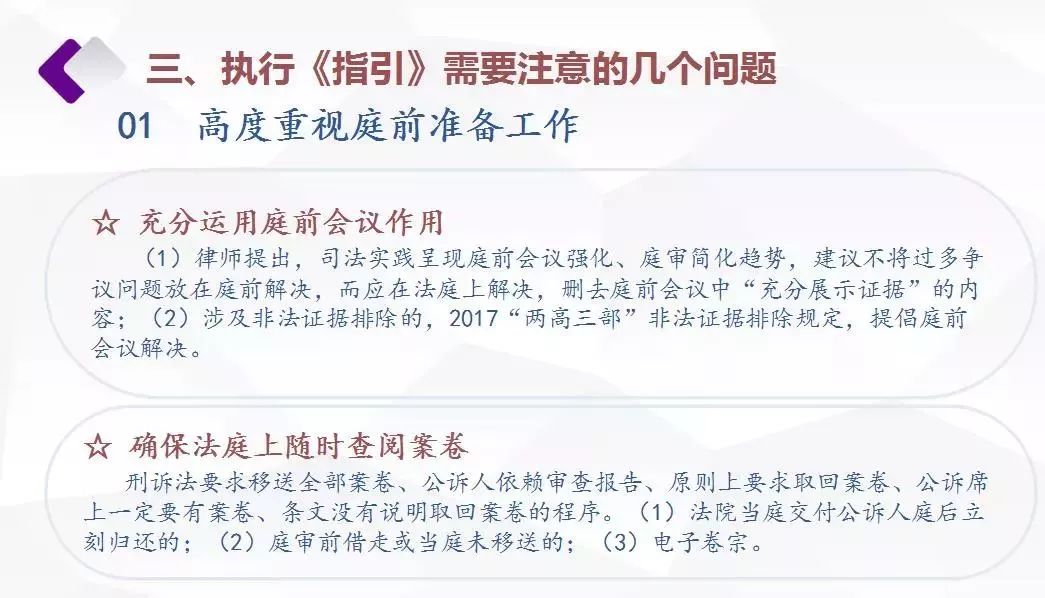

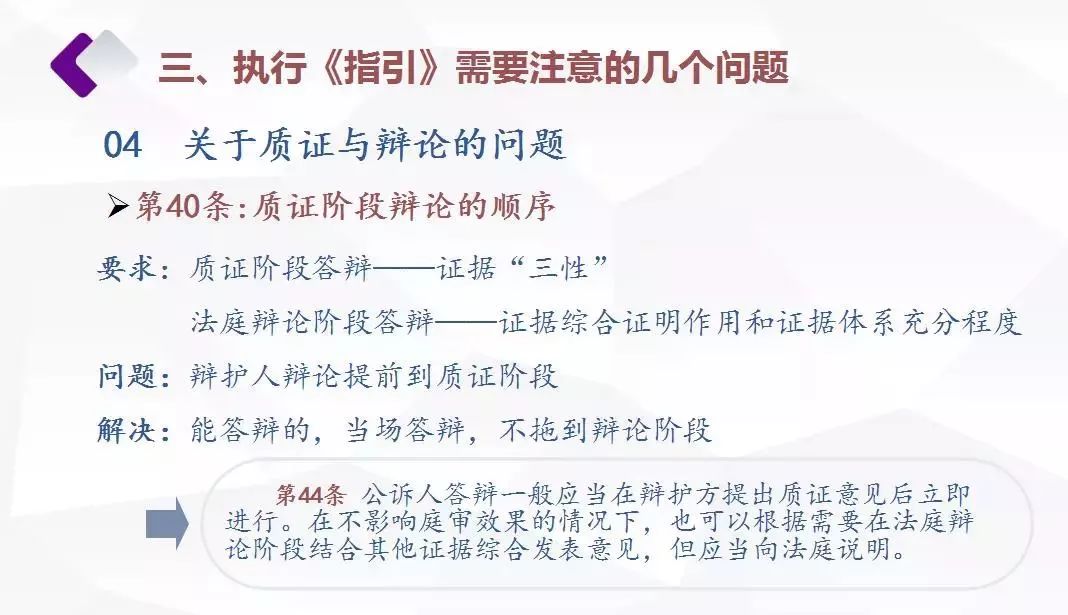

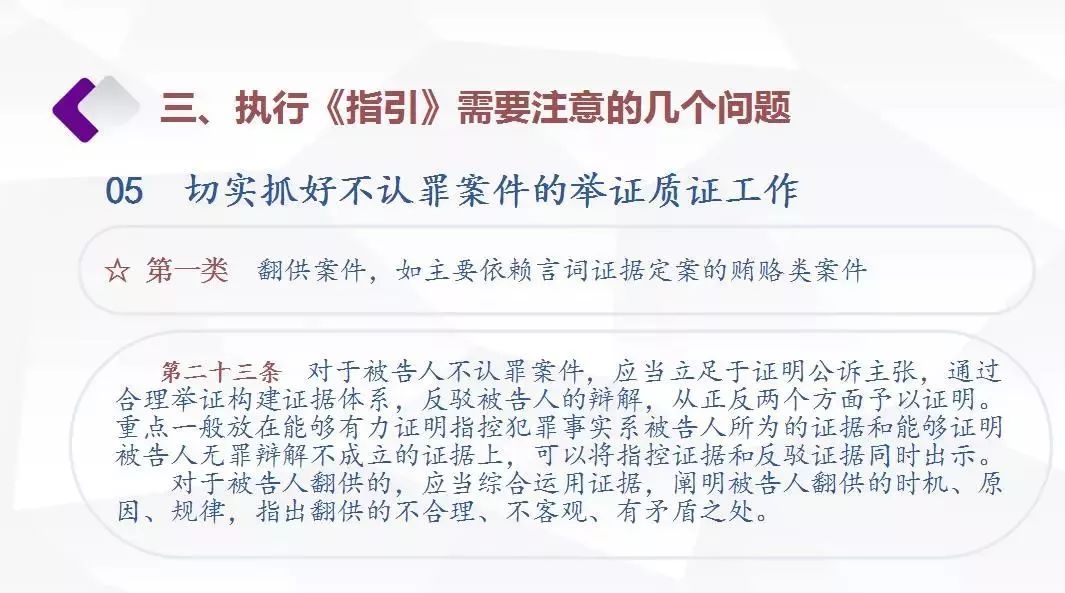

一、制定《指引》的背景和过程 (一)制定《指引》的四个背景: 1、刑事诉讼法的立法修改。随着证据裁判规则、非法证据排除规则的确立,出庭公诉环节对证据的审查出示和证明的要求越来越高。 2、以审判为中心的刑事诉讼制度改革。强调庭审实质化,将庭审置于查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判的决定性环节。这使得出庭支持公诉愈发成为追诉犯罪的关键战场。 3、认罪认罚从宽制度改革。在被告人认罪认罚的情况下,通过庭审中简化出示证据提高庭审效率显得更有必要。提高了对认罪认罚案件的办案效率,减轻工作量,从而为保障不认罪疑难复杂案件的精细化办理创造了条件。 4、新时代公诉工作的新要求。公诉人出庭作用更加凸显、出庭范围更加广泛、出庭类型更加多样。庭审不仅要查清法律事实,还要保障人权和修复社会关系,不仅要考虑定罪量刑问题,还要考虑被害人的感受、诉求,不仅要考虑被告人是否有罪,还要考虑被害方是否接受悔罪,是否能够谅解犯罪行为带来的伤害,这对出庭公诉工作回应人民群众期待提出新要求。 (二)《指引》的起草和制定过程 2007年,最高检公诉厅印发的《公诉人出庭举证质证指导意见(试行)》,对举证质证的基本要求、一般方法等作出规定,在指导公诉出庭实践方面取得良好成效,但随着改革的推进,公诉人如果还是按照过去的思路和习惯实践,将给庭审带来被动,因此,司法实践的现实变化迫切需要新的出庭举证质证指引。起草和制定过程具体有六个阶段: 1、2015年6月全国检察机关第五次公诉工作会议,会议强调把出庭公诉作为刑事公诉工作的龙头。 2、2015年12月底,中国检察学研究会公诉专业委员会在浙江省安吉县召开全国检察机关“公诉人举证质证方式改革”研讨会。会议重点研究“诉讼制度改革与公诉人举证质证方式调整”、“多媒体示证改革与完善”、“不同审理程序与公诉人举证质证方式改革”等议题。 3、在河北省召开座谈会,组织部分省级院公诉部门负责人、公诉业务专家、优秀公诉人等对建议稿进行研究讨论,会上对举证质证工作涉及的一些重大理论和实践问题进行深入研讨,根据讨论情况逐条修改,形成征求意见稿。 4、邀请八位刑事辩护领域知名律师召开座谈会,进一步听取了刑事辩护律师意见,并修改完善了指引稿。 5、2018年5月,最高人民检察院第十三届检察委员会第一次会议对《指引》》审议通过。并根据检察委员会审议意见对审议稿再次进行修改。 6、2018年7月3日印发 二、《指引》的主要内容和特点 (一)进一步明确了举证质证工作的指导思想和基本原则 (二)拓展了举证和质证的概念范畴,进一步明确举证质证的基本要求和一般方法 2007年《公诉人出庭举证质证指导意见(试行)》将举证质证的对象局限于“证据材料”,已经无法适应庭审活动的新形势、新变化。因此,《指引》第2条分别将“对出庭作证人员进行询问”以及“对出庭作证人员的言词证据的质证”纳入举证质证概念范畴之内,并将证据能力和证明力作为对证据质疑和辩驳的主要目标。 (三)确立认罪和不认罪案件相区别的出庭公诉模式 繁案以精准为导向,简案以效率为指引。近年来对全国刑事案件的统计数据反映出刑事案件认罪与不认罪的比例呈现“二八现象”,也就是说80%甚至更大比例的案件都属于被告人认罪,事实清楚的案件,只有20%的案件属于被告人不认罪或疑难复杂的案件,如果对这些案件全部按照同一标准去准备庭审预案、不根据庭审实际情况,也不能兼顾法律对效率的价值追求。当前以审判为中心的诉讼制度改革和刑事案件认罪认罚从宽制度改革体现了对刑事案件诉讼活动“繁者更繁,简者更简”的改革趋势。 为此《指引》第1条提出“构建认罪和不认罪案件相区别的出庭公诉模式”;第5条规定,“公诉人可以根据被告人是否认罪,采取不同的举证质证模式,对被告人认罪案件,举证质证可以简化;对被告人不认罪的案件,应全面详细举证质证,同时对被告人无异议的证据,在举证质证时也可以简化。”另外在第16条、第22条、第23条、第24条、第41条、第51条关于举证和质证的具体要求中也都体现了区分认罪与不认罪案件不同处理模式。 (四)增加了举证质证准备工作的内容 “凡事预则立,不预则废”!可以这么说,没有庭前的充分准备,再简单的案件在庭上也会打败仗。为引导公诉人更好的做好举证质证准备工作,《指引》在第7条——第13条对制作审查报告、取回和查阅卷宗、制定举证提纲、充实专业知识、掌握辩方证据和异议、参加庭前会议、申请控方证人出庭、调查核实和排除非法证据、补正瑕疵证据等均作出规定。 (五)提出了关于证据合法性的举证质证要求和具体方法 证据合法性的举证质证工作,是贯彻审查、庭前准备、举证、质证的全过程的,如果证据不合法或有重大瑕疵,再优秀的公诉人在法庭上也难以自圆其说,为此《指引》在第11条增加了在开庭前收到法院转交非法证据排除的材料后,应做好对证据收集合法性的举证质证准备;在第18条、第50条、第51条都规定了在法院在庭审中根据辩护方申请对证据合法性进行调查时,公诉人可以出示的证明证据合法性的材料,以及质证答辩时证实取证合法性的具体方式方法。 (六)总结了被告人不认罪案件的举证策略 《指引》第23条和24条选取较成熟的经验进行总结,提出了被告人不认罪案件和被告人庭审翻供案件的举证基本方法,又细化出零口供案件、辩点较多案件、依靠间接证据定案的不认罪案件几种类型,分别提出了关键证据优先法、先易后难法、层层递进法等举证方法,加强对公诉人办理被告人不认罪案件时方法策略的引导。 (七)提出了各类证据的举证质证及答辩要求 实践工作中,举证质证应根据不同证据类型采取不同的方式方法。为此,《指引》相对2007版的《指导意见》,主要对各种证据的举证质证提出更加细化的要求。 这些条文是根据刑诉法的证据种类对各类证据进行的重新梳理,从概括性的要求,调整为按证据种类提出举证质证的方法。其中,除了对物证、书证等进一步细化外,还重点对鉴定意见、视听资料、电子证据以及技术侦查措施获取的证据材料的举证质证要求进行了补充完善,强调提请证人、鉴定人、有专门知识的人、侦查人员出庭的重要作用,并对四类人员出庭的询问、质证、对质等提出具体方法。 (八)突出对证人出庭作证工作的全程指引 用科技手段为证人出庭作证工作助力,为证人出庭插上科技的翅膀。为此,《指引》突出了对证人出庭工作的全程指引,第30条在询问出庭证人遵循规则、询问过程等原有指导的基础上,适应新形势增加了证人远程视频作证,以及证人不能出庭情况下出示证人作证过程的录音录像的新方式;第32条增加了对证人当庭翻证的应对方法;第49条、73条增加了可以提请法庭让证人和被告人当庭对质诘问的内容。 三、执行《指引》需要 注意的几个问题 (一)高度重视庭前准备工作 1、要熟悉相关专业知识。无论是否有鉴定人、有专门知识的人出庭,在开庭前甚至提起公诉前,都务必要查询资料、咨询专家,必要时直接向鉴定人、有专门知识的人当面核实案件中的专业知识。 2、要与辩护人积极沟通。让耐心倾听律师意见成为公诉人的基本品质。虽然审查起诉阶段我们已经有听取辩护人意见这一法定程序,但在案件提起公诉后,辩护人都可能会有新的证据、新的观点和新的策略,特别是在法庭上的。我们在庭前与辩护人沟通,是耐心倾听,是尊重辩方。 3、充分运用好庭前会议作用,突出庭审实质化功能。这次《指引》在征求律师界意见过程中,根据律师意见,突出庭审实质化功能,在第10条中规定:“全面了解被告人及其辩护人对证据的主要异议,并在审判人员主持下,就案件的争议焦点、证据的出示方式等进行沟通,确定举证顺序、方式。” 4、确保法庭上随时能查阅案卷。2012年刑诉法修改后,提起公诉时检察机关将全部案卷移送给法院,开庭时卷宗是在法院保管之下。有的公诉人在整个出庭过程中,一旦需要重新看卷,容易出现无卷可看的尴尬的场面。所以这次我们原则上要求公诉人要在开庭前向法院“取回”案卷材料,特别是庭审过程中公诉席上一定要有案卷材料。由于条文中没有明确说明卷宗关于向法院移交取回案卷手续问题,需要明确案卷移交手续形式。实践中针对法院当庭交付的案卷休庭后立即归还的,无需办理移交手续。如果庭审前借走案卷或者当庭未移交,一般书写借用案卷送达回证,走书面手续。当然,电子卷宗现在已经普及,北京将电子卷宗拷到办案笔记本电脑带到法庭上,给公诉人熟悉案卷,也可以需要的时候直接通过多媒体展示给法庭看。 5、审查报告除了办案留痕的功能外,还可以作为庭上举证质证的备忘录。审查报告目前主要功能还是办案留痕的需要,一是证据摘录,二是分析的过程。但是,除了办案留痕的功能,还可以服务于庭上举证质证,因此,我们特别在第7条强调“公诉人审查案件时,应当充分考虑出庭准备和庭审举证质证工作的需要,有针对性地制作审查报告”。 (二)做好举证活动与讯问、询问的衔接 讯问被告人、询问证人和出示证据,都是法庭调查的重要组成部分,互相之间是紧密相关的,都是为了揭露和证实犯罪。这里需要注意: 对于不承认指控事实的被告人,发问尽可能简短,尽快进入举证环节。 (三)关于质证与辩论的顺序问题 1、关于质证阶段辩论的顺序。针对实务中法庭辩论提前的问题,在《指引》第44条强调“公诉人答辩一般应当在辩护方提出质证意见后立即进行。在不影响庭审效果的情况下,也可以根据需要在法庭辩论阶段结合其他证据综合发表意见,但应当向法庭说明。” 2、第46条“对于不影响证据能力、证明力的质证观点不予答辩或者简要答辩”的分寸把握。这一条是公诉人对辩方质证的答辩,前半句应当做到原则不让。后半句是否枝节不辩?这个不一定,得结合的庭审情况决定。 (四)切实抓好不认罪案件案件的举证质证工作 1、被告人翻供案件。从正反两个方面予以证明。重点一般放在能够有力证明指控犯罪事实系被告人所为的证据和能够证明被告人无罪辩解不成立的证据上,可以将指控证据和反驳证据同时出示。对于被告人翻供的,应当综合运用证据,阐明被告人翻供的时机、原因、规律,指出翻供的不合理、不客观、有矛盾之处。 2、零口供案件。采用关键证据优先法。公诉人根据案件证据情况,优先出示定案的关键证据,重点出示物证、书证、现场勘查笔录等客观性证据,直接将被告人与案件建立客观联系,在此基础上构建全案证据体系。 (五)大力推进智慧公诉 最高检张军检察长多次强调,以办案为中心,办案精准化,离不开大数据、云计算、人工智能等现代科技的支持。在7月初的全国检察机关智慧公诉示范展区上,展示了北京市院的《出庭一体化系统》、四川省资阳市院的《出庭一体化平台》,为落实繁案精办,融合现代科技手段,提供了很好的路径。他们最明显的好处是,公诉人在不需要技术人员支持的情况下,可以在案件审查起诉后,使用电子卷宗直接作证出庭举证预案,并且在庭前会议召开后,可以根据变化情况直接进行调整,不需要大改,工作效率大大提升。

“法律的生命在于实施,法律的权威也在于实施”。《指引》的起草制定,既是总结优秀案例的成果,也是反思负面教训的结果。公诉人出庭举证质证工作非常复杂,充满挑战,讲究技术,追求艺术。所以,很多人说“公诉是一门遗憾的艺术”,即便是优秀公诉人出庭,也没有最好,只有更好。请大家认真贯彻落实张军检察长关于“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的要求,进一步深化学习、深化思考,在实战中拼搏磨练,以“工匠”精神和“大师”胸怀,把每一个司法案件都办成精品案件,让《指引》在司法办案中焕发绚烂的光彩!

豫公网安备41030502000865

豫公网安备41030502000865